旅のしおり/ travel bookmarks

-

阿寒湖エリア / DATE 2020.11.06

休暇を愉しみながら働く新しい旅 ワーケーションのカタチ

テクノロジーの進化で場所を選ばず仕事ができるようになり、国内限らず共有型オフィスであるコワーキングスペースを取り入れるケースが増え始めています。ホテルや旅館もその例外でなく、いつもと全く違う空間がリフレッシュやひらめきを得られます。またワーキングスペースでの交流が、新たなチャンスにつながる可能性もあります。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鶴雅アドベンチャーベースSIRI

- #ワーケーション

-

札幌・定山渓エリア / DATE 2020.06.20

毎日パティシエが手作り!ホテルメイドのスイーツ”パティシエ・ラボ”とは?

売店”森マーケット”内にあるパティシエ・ラボ。パティシエが工夫を凝らしてして創作するヘルシーなプリンやロールケーキ、タルト、焼き菓子…。

- #森の謌

- #グルメ

-

支笏湖エリア / DATE 2020.06.20

北の素材にこだわったデザートが並ぶ!「パティシエ・ラボ」

しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌と言えばスイーツ!「スイーツショップ パティシエ・ラボ」は、水の謌の日帰りランチに来たら必ず立ち寄る!という人もいるくらいの人気店です。

- #水の謌

- #グルメ

-

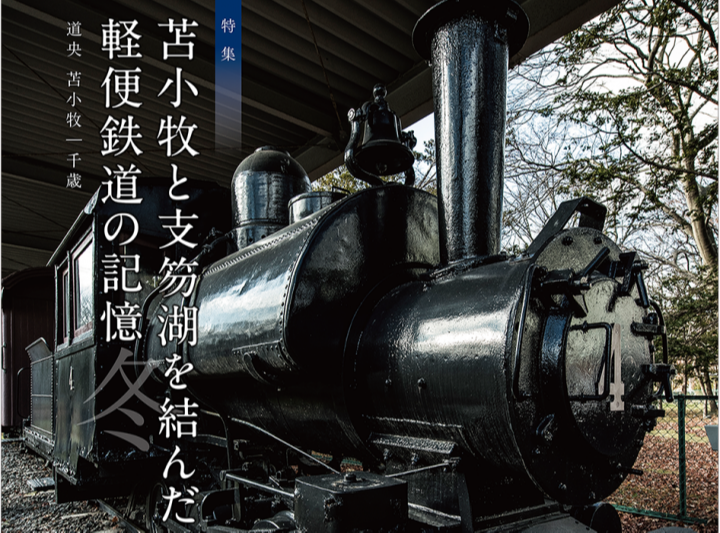

支笏湖エリア / DATE 2019.12.12

苫小牧と支笏湖を結んだ 軽便鉄道の記憶

時を遡ること、111年。苫小牧と日本最北の不凍湖、支笏湖が1本の鉄路で結ばれました。当時の王子製紙が苫小牧工場建設のため、広大な原野を切り開いてレールを敷 いた軽便鉄道「山線」です。明治から昭和まで北海道の製紙産業を陰で支え、1951(昭和26)年8月にその役目を終えましたが、鉄路の跡はサイクリーングロードとなり、 機関車や支笏湖の鉄橋は産業遺産に認定されています。人々の遠い記憶の中に眠る軽便鉄道「山線」の歴史をご紹介しましょう。

- #水の謌

- #碧の座

- #冬

- #鉄道

- #支笏湖ビジターセンター

- #歴史

- #文化

-

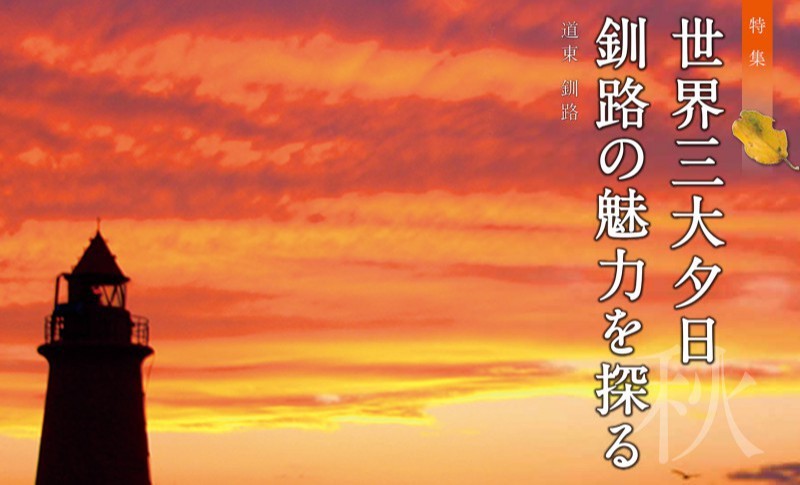

阿寒湖エリア / DATE 2019.09.12

釧路の魅力を探る

釧路港は1969年から9年間水場げ日本一を誇った歴史があります。それは、排他的経済水域が定められるまでの話。1967年には外国貿易高が初めて年間100億円を突破し、釧路港には外国船がひしめいていました。その頃から世界を巡る船乗りたちの間でまことしやかに囁かれていたことがあります。「釧路はマニラ、バリ島と並ぶ世界三大夕日だ」と。バリは七色に輝くサンセットで有名なリゾート地。それに並び立つ釧路のサンセットの魅力を余すことなく紹介します。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鄙の座

- #花ゆう香

- #秋

- #撮影スポット

- #絶景

- #夕日

- #ネイチャーウォッチング

-

阿寒湖エリア / DATE 2019.09.05

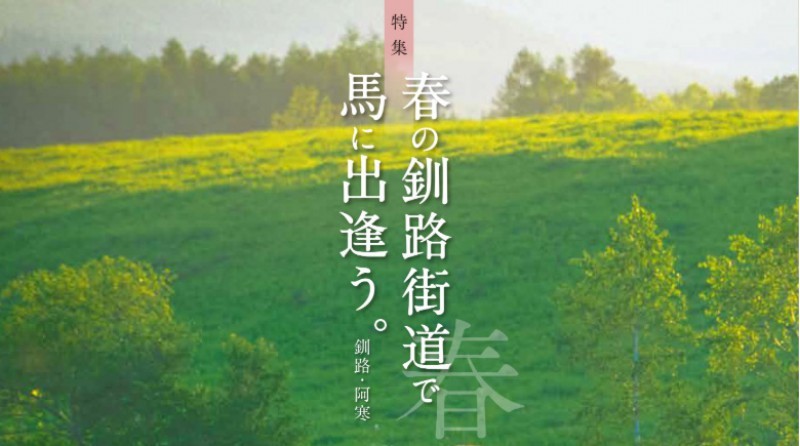

春の釧路街道で馬に出逢う。

釧路に馬が入ったのは寛政十二(1800)年のことである。幕府がロシアに対する防具をにわかに固めだし、警備役人のほか伊能忠敬や近藤重蔵らも東蝦夷地に放たれた。こうした役人や探検家らが移動用に連れてきた馬が、蒙古馬を起源とする南部馬であったようだ。そして冬の間、蝦夷地に放置されて寒さに適応していった元南部馬が、道産子(北海道和種馬)の先祖ではないかと言われている。今年3月、道東自動車道が開通し、より広く周遊できるようになったひがし北海道。旅の途中で体高130センチ前後のどっしりとした、たてがみが豊かな馬を見かけたら、それはきっと道産子。過酷な原生林で働き、厳しい冬を乗り越えた強靭なDNAを感じるはずだ。名馬ゆかりの地、釧路市大楽毛の「神馬事記念館」へは、阿寒ICからのアクセスが便利です。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鄙の座

- #花ゆう香

- #夏

- #アクティビティ

- #乗馬

- #文化

-

ニセコエリア / DATE 2019.08.30

神々が眠る山 羊蹄山

日本百名山のひとつとして数えられる、羊蹄山。標高は1.898m。洞爺国立公園に属するシンボリックな円錐型の成層火山です。活火山に指定されていますが、火山活 動が確認されているのは 約6千年前。1912年、 日本にスキーを伝えたレルヒ中佐が登頂して以来、冬はバックカントリースキー、夏は登山客が全世界から訪れています。最も美しいとされる初夏の山容は全国各地の富士の別名を持つ山々の中で最も富士山に近く、そびえる絶景はまさにカムイの作り上げた芸術品。また豊かな自然が古より誰にも荒らされず守られており、神々が愛する聖域が如く感じさせます。

- #サロマ湖鶴雅

- #水の謌

- #森の謌

- #夏

- #撮影スポット

- #パワースポット

- #自然

-

函館・大沼エリア / DATE 2019.08.29

みなみ北海道の歴史を訪ねて

幻想的な大沼の風景を作り出す最初のキッカケは、3~5万年前の大噴火。駒ヶ岳は山頂の3分の1が崩落し、現在の剣ケ峯となります。噴火の泥流は裾野の河川をせき止めて大きな沼を形成し、崩落した山頂部は後の浮島となって辺りに散り散りに。駒ヶ岳はその後、何度も噴火を繰り返し、大きな沼は少しずつ大沼・小沼・ジュンサイ沼に分かれ、現在の姿となりました。 北海道の名付け親でもある、松浦武四郎が大沼周辺を訪れたのは1845年。通り過ぎるだけの滞在でしたが、蝦夷日誌の中で「その風景は筆舌に尽くすことができないほどのものである。この地を東海道・東山道に置いたならば松島を凌ぐであろう」と書き残しています。1871年にはジュンサイ沼の畔に今はなき宮崎旅館が開業されました。

- #エプイ

- #秋

- #自然

- #歴史

-

函館・大沼エリア / DATE 2019.08.21

いち早く春が訪れる駒ヶ岳界隈

優美なシルエットの秀峰・駒ヶ岳を望み、浮島のシルエットが風光明媚な大沼国定公園。大沼・小沼・ジュンサイ沼という3つの湖沼と駒ヶ岳と周辺の豊かな森が織りなす風景は、表情を変えて目を楽しませてくれます。春は大沼が目覚める季節です。駒ヶ岳はゆるやかに白い雪化粧から新緑へと衣替え。湖畔には白い水芭蕉、木立には大きなこぶしの花が咲き誇り、ウグイスが春の訪れを歌います。いち早く春の訪れを感じられる大沼へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

- #サロマ湖鶴雅

- #北天の丘

- #エプイ

- #春

- #撮影スポット

- #夕日

- #自然

-

阿寒湖エリア / DATE 2019.08.16

炭鉱の歴史を巡る情緒の秋。

紅葉美しい春採湖畔を走る、石炭を積んだ貨物列車。1925年から現在まで続く情景です。阿寒湖畔を含む釧路市は、国内で唯一坑内掘りの炭鉱が残る街。また国内でも有数の豊富な炭層を持つ地域です。かつては多くの炭鉱が栄えており、阿寒町にあった雄別炭鉱もそのひとつ。国立公園の指定を受けて温泉地として発展してきたこの阿寒には、炭鉱の姿もあったのです。石炭は基幹産業として釧路地域発展の礎を築き、今も続いています。今回は紅葉映える釧路地域の山々に息づく、炭鉱の歴史を辿ります。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鄙の座

- #花ゆう香

- #秋

- #歴史

- #文化

-

阿寒湖エリア / DATE 2019.08.16

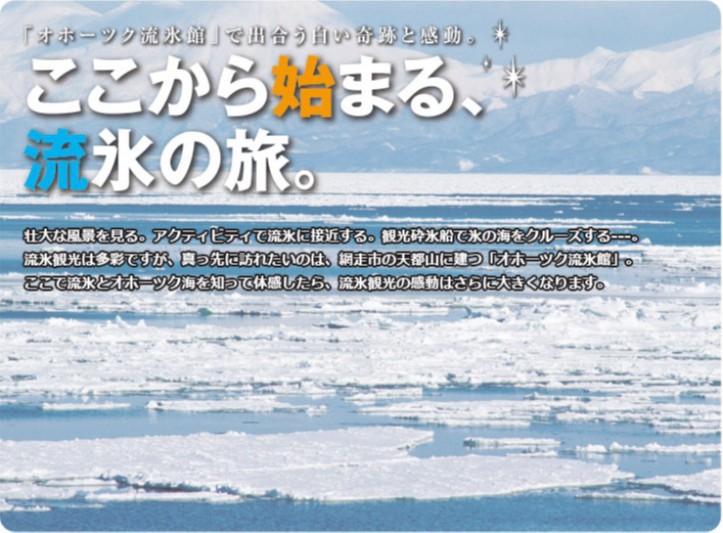

ここから始まる、流氷の旅。

「オホーツク流氷館」は、年中いつでも流氷に直接触れることができるなど、オホーツクの自然を体感でき る施設です。平成27年8月に新しく建て替わり、地下1階の流氷幻想ギャラ リーのほか、1階のギャラリーショップ、2階のカフェレストラン、屋上の絶景展望と、どのフロアも一新しました。

- #北天の丘

- #杢の抄

- #冬

- #アクティビティ

- #流氷

- #自然

-

屈斜路エリア / DATE 2019.08.16

時代おくれでもいい。地域の造り酒屋として醸す。

ふくつかさ、福を司るとは、なんと縁起の良い名でしょう。幸福を呼ぶ酒として地域の人々に親しまれてきた地酒、福司のふるさとは釧路市。冷涼な気候風土のもと、大自然がろ過した自然水と北海道産の米で手造りされています。

- #SoRa

- #鶴雅ラベル

- #地酒

- #文化

-

函館・大沼エリア / DATE 2019.08.15

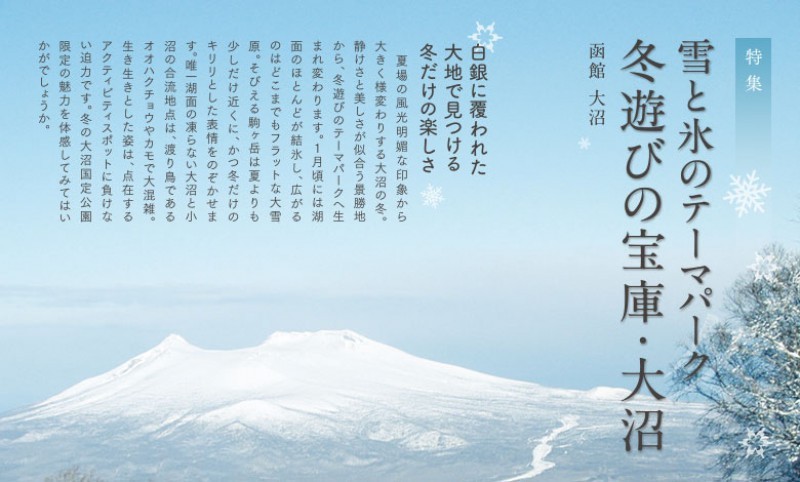

雪と氷のテーマパーク 冬遊びの宝庫・大沼

「日本最長クラス」のゴンドラ3、319mで一気に山頂へ。駒ヶ岳の勇姿と大沼を望み、自然の地形を生かした美しい樹氷の林間コース。南北海道の雄大な景色を眺めながら、4、000m以上のロングランをお楽しみいただけます。スキー、スノーボードを持ってなくても、ゴンドラの乗車がOK。幻想的な美しい霧氷体験ができます。また、函館七飯の山頂に新スポットが誕生。開放的でおしゃれなカフェ「Peak Cafe」で一息。最高の景色を眺めながらおくつろぎいただけます。その他、お客様の体型やレベルに応じたスキー、スノーボード、ウェアなどのレンタルもおこなってます。今シーズンはスキーをする人もしない人も函館七飯スノーパークに出かけてみよう。

- #エプイ

- #冬

- #アクティビティ

- #ウィンタースポーツ

- #足湯

- #ワカサギ釣り

- #グルメ

-

阿寒湖エリア / DATE 2019.08.15

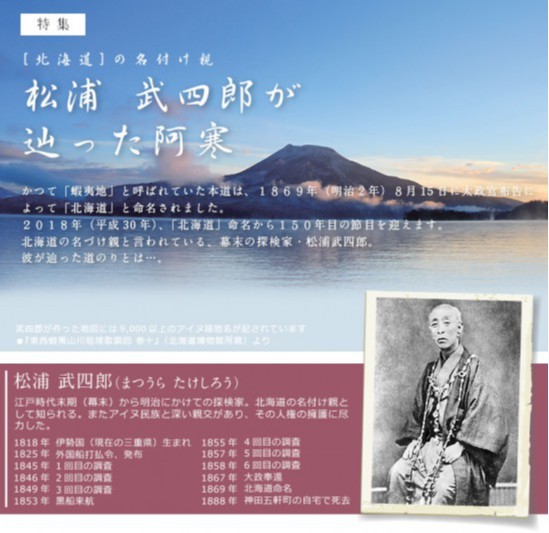

幕末の探検家 松浦武四郎の軌跡

対外問題に揺れる幕末。ロシアの侵略を危惧して、独断で3回の蝦夷地調査に赴いた松浦武四郎。阿寒を訪れたのは6回目となる1858年。幕府の用命で初めて道東の内陸部を調査した際のことです。道東については「阿寒誌」「摩周誌」など8冊に記したものが箱館奉行に提出され、のちに要点をまとめた紀行文「久摺日誌」として広く発行されました。久摺日誌の中で武四郎は地理に詳しいアイヌを頼りに徒歩や舟で、釧路の大楽毛から阿寒、舎利、弟子屈、標茶という過酷な距離を巡ります。「一般的に江戸時代の旅人の歩行距離は1日30~40㎞と言われますが、武四郎は多い時には60~70㎞も歩いたようです。並外れた健脚の持ち主だったのですね」と、北海道博物館で武四郎の研究をしている三浦学芸員。久摺日誌で山中は常にけもの道で、時には草の根にしがみつき、時には腰までの雪をかき分けて進んだと記されています。道東を巡った武四郎の感想は「果てしなく肥えた良い土地であり、決して不毛の地ではない」と言わしめるほど。旅の中で書き残した風景には「続く山の峰の間に、釧路などの川が、まるで蜘蛛が糸を引くように入り組んで流れている」など詩的な表現で記されている場所も多く、知るはずの阿寒を見知らぬ異国のように感じさせます。また武四郎は阿寒湖畔の温泉も旅の合間に楽しんでいます。日誌では「高さ30m以上ある亀の甲羅に似た赤い石から温泉が湧き、渓流の冷たい水と合わさって湯加減がぴったり。3年分の疲れも消え失せるように思われる」とまとめていました。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鄙の座

- #花ゆう香

- #アイヌ民族

- #歴史

- #文化

-

阿寒湖エリア / DATE 2019.07.30

大自然と異文化に触れる アドベンチャー(冒険の旅)へ

世界的に稀有なフィールドで新しい旅のスタイル「アドベンチャーツーリズム」を愉しめるのが、4月にオープンした「鶴雅アドベンチャーベースSIRI(シリ)」。自然や異文化の体験にフォーカスした滞在型の旅行スタイルを発信する基地(べース)で、阿寒摩周国立公園という屈指の自然だけでなくアイヌ文化までを堪能できる、独自性の高い旅を提供していきます。古の信仰が息づく絶景の森をエキスパートのガイドの下、カジュアルに体験できる個性的なツアーが取り揃っています。

- #遊久の里

- #ウイングス

- #鄙の座

- #花ゆう香

- #夏

- #アドベンチャー

- #自然

- #アイヌ民族

- #鶴雅アドベンチャーベースSIRI

- #文化